Le Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture (l’Ifa, depuis 2004 un département de la Cité de l’architecture et du patrimoine) collecte depuis les années 1980 des archives d’architectes et d’urbanistes français. En 2000, il a reçu en dépôt l’ensemble des fonds d’archives d’architectes « du XXe siècle » réunis par l’Académie d’architecture. Ce dépôt, de toute première importance pour l’histoire de l’architecture en France, a fait passer le nombre de fonds conservés à l’Ifa de 250 à 350 environ. La réunion à l’Ifa de tous ces fonds était une étape indispensable dans la constitution du musée d’architecture que Jean-Louis Cohen et Corinne Bélier étaient en train de mettre sur pied (et qui est devenu la galerie d’architecture moderne et contemporaine du musée des Monuments français, autre département de la Cité de l’architecture et du patrimoine).

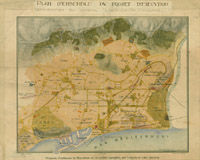

Le Centre d’archives d’architecture du XXe siècle de l’Institut français d’architecture (l’Ifa, depuis 2004 un département de la Cité de l’architecture et du patrimoine) collecte depuis les années 1980 des archives d’architectes et d’urbanistes français. En 2000, il a reçu en dépôt l’ensemble des fonds d’archives d’architectes « du XXe siècle » réunis par l’Académie d’architecture. Ce dépôt, de toute première importance pour l’histoire de l’architecture en France, a fait passer le nombre de fonds conservés à l’Ifa de 250 à 350 environ. La réunion à l’Ifa de tous ces fonds était une étape indispensable dans la constitution du musée d’architecture que Jean-Louis Cohen et Corinne Bélier étaient en train de mettre sur pied (et qui est devenu la galerie d’architecture moderne et contemporaine du musée des Monuments français, autre département de la Cité de l’architecture et du patrimoine).La collecte de fonds d’archives d’architectes est tout à fait exceptionnelle en France, et celle de l’Académie est très spécifique : pendant plusieurs décennies, l’Académie a incité ses membres (cooptés, au nombre de 100) à lui donner un ensemble de documents qui soit représentatif de leur œuvre. Il faut souligner qu’à part l’Académie d’architecture (la première) et l’Ifa, seuls la Société académique d’architecture de Lyon et, brièvement (1960-1989), le Conservatoire national des arts et métiers ont fait l’effort de rassembler méthodiquement des archives privées d’architectes et urbanistes. L’Académie a ainsi souvent reçu des « fonds » d’importance très variable, allant de quelques documents à des archives professionnelles entières. Dans cette documentation de première main, les architectes (ou urbanistes) incluent souvent les objets exceptionnels qu’ils peuvent avoir élaborés : relevés archéologiques, documents préparatoires aux envois de Rome – pour ceux qui ont (comme Prost) reçu le Prix de Rome et séjourné à la villa Médicis –, plans d’urbanisme…

Si, parmi les fonds « du XIXe siècle » qu’elle continue à gérer, l’Académie d’architecture a conservé plusieurs ensembles remarquables – ne fût-ce que les archives Labrouste –, elle mettait donc, par ce dépôt de 2000, à la disposition de l’Ifa un ensemble sans équivalent. L’Ifa en assumait bien entendu le classement, la conservation et la communication : de 2001 à 2010, deux agents à mi-temps, Holy Raveloarisoa et Vlada Filhon, coordonnées par Sonia Gaubert, ont procédé sans interruption aux opérations de classement, de conditionnement, d’illustration, et d’intégration des inventaires dans la base de données du centre d’archives. Leur effort est aujourd’hui visible à distance sur la base de données ArchiWebture de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Une partie importante du travail avait déjà été effectuée avant le dépôt, puisque l’Académie avait publié en 1998 le second volume de son Catalogue des collections (le premier concernant les « fonds du XIXe siècle »). Ce second volume contenait les inventaires détaillés de 40 fonds d’archives d’architectes nés après 1890, dont celui d’Henri Prost. Mais les fonds qui s’y trouvaient décrits n’avaient fait l’objet d’aucun conditionnement. Ce travail, ainsi que l’intégration de ces inventaires à la base de données, a occupé environ six ans, après lesquels le Centre d’archives de la Cité de l’architecture et du patrimoine s’est attaqué à l’ensemble, également très important, des fonds non décrits dans le second volume du Catalogue.

Parmi la centaine de fonds déposés en 2000, et parmi les fonds d’archives de l’Académie d'architecture en général, celui d’Henri Prost a une importance particulière. Prost est élu membre de l’académie des Beaux-arts (Institut de France) dès 1933. Il devient membre de l’Académie d’architecture à une date inconnue, et ne lui donne pas directement ses archives puisque c’est son exécuteur testamentaire Jean Royer (fondateur avec lui de la revue Urbanisme en 1932) qui s’en occupera en 1975, près de vingt ans après la mort de Prost. Il semble d’ailleurs que l’idée même d’un dépôt des archives de Prost à l’Académie d’architecture soit due, peu après la mort d’Henri Prost, au général Henry Jacomy, qui a côtoyé Lyautey au Maroc et succède à Prost à l’académie des Sciences d’outre-mer (discours de réception, 17 mars 1961).

Prost est le seul architecte à qui l’Académie d’architecture consacre, quatre ans après sa mort, un ouvrage monographique

L’inventaire et la mise à disposition des archives mettent en valeur plusieurs caractéristiques qui témoignent de la posture exceptionnelle d’Henri Prost

S’il commence à être connu et exploité, notamment par des chercheurs étrangers – parmi lesquels plusieurs Turcs –, le fonds Prost attend encore l’historien qui le saisira dans toute son épaisseur, le confrontera au contexte extrêmement bien documenté par ailleurs de l’urbanisme du premier XXe siècle, et synthétisera l’apport de ces archives personnelles à l’avancement d’une discipline. La présente exposition met en lumière, quant à elle, ce que le fonds Prost apporte à la connaissance d’un outil municipal efficace dans les années trente et quarante du XXe siècle.

David Peyceré

Portrait d'Henri Prost

L’œuvre de Henri Prost, Académie d’architecture, 1960, 244 pages.

Voir la première analyse du fonds dans Jean-Pierre Frey, « Henri Prost (1874-1956). Parcours d’un urbaniste discret (Rabat, Paris, Istanbul…), Urbanisme, n° 336, mai-juin 2004, p. 79 sq. C’est cet article qui mentionne le discours de réception du général Jacomy.