Les études à Paris et à Rome

Henri Prost est né à Saint-Denis le 25 février 1874 et mort à Paris le 17 juillet 1959

Henri Prost est né à Saint-Denis le 25 février 1874 et mort à Paris le 17 juillet 1959  .

.

Il a étudié à l'École spéciale d'architecture, puis à l'École des Beaux-arts, à partir de 1893, dans l'atelier de Marcel Lambert , Grand Prix d'Architecture en 1873, qui en 1878, avait envoyé de Rome, comme pensionnaire une « Restauration » de l'Acropole d'Athènes

, Grand Prix d'Architecture en 1873, qui en 1878, avait envoyé de Rome, comme pensionnaire une « Restauration » de l'Acropole d'Athènes  . Ses études ont été brillantes (quatre médailles de 2e classe, cinq de 1re classe), mais sans plus, car il n'a remporté qu'un prix, de la section Architecture (le Prix Labarre en 1899, pour « Un hôpital »), c'est-à-dire bien moins que ses collègues contemporains Jean Hulot out Ernest Hébrard. Il fut trois fois logiste pour le Grand Prix d'Architecture, et le remporta en 1902 (sur le programme d'« Une Imprimerie nationale »), ainsi que son diplôme DPLG

. Ses études ont été brillantes (quatre médailles de 2e classe, cinq de 1re classe), mais sans plus, car il n'a remporté qu'un prix, de la section Architecture (le Prix Labarre en 1899, pour « Un hôpital »), c'est-à-dire bien moins que ses collègues contemporains Jean Hulot out Ernest Hébrard. Il fut trois fois logiste pour le Grand Prix d'Architecture, et le remporta en 1902 (sur le programme d'« Une Imprimerie nationale »), ainsi que son diplôme DPLG  .

.

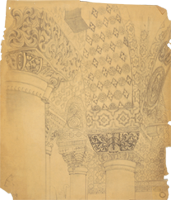

Ce prix donnant droit à un séjour de cinq ans à la Villa Médicis (Académie de France à Rome), Prost arrive dans la Ville Éternelle le 29 décembre 1903. Pour la 1re année (1904), il envoie une étude de l'ordre dorique du Théâtre de Marcellus, ainsi que la représentation d'une mosaïque de Pompéi et d'un bas-relief antique de Rome . Le dorique « est analysé avec le sentiment de la forme, le lavis y est très soigné, la coloration heureuse » jugent les membres de l'Académie des Beaux-arts

. Le dorique « est analysé avec le sentiment de la forme, le lavis y est très soigné, la coloration heureuse » jugent les membres de l'Académie des Beaux-arts  . Mais, pour le reste, l'Académie constate que leur sujet « s'éloigne de l'intérêt architectonique de la plupart des monuments et des restes antiques de Rome ». Certes Prost « dessine avec une grande perfection », ses dessins « en géométral rentrent dans les conditions prescrites par les Règlements », mais

« l'Académie engage M. Prost à se conformer à la lettre du Règlement. Son talent s'y manifestera tout aussi bien pour ses envois suivants. » Ainsi, notre architecte, futur urbaniste, se complaît-il trop dans les détails décoratifs.

. Mais, pour le reste, l'Académie constate que leur sujet « s'éloigne de l'intérêt architectonique de la plupart des monuments et des restes antiques de Rome ». Certes Prost « dessine avec une grande perfection », ses dessins « en géométral rentrent dans les conditions prescrites par les Règlements », mais

« l'Académie engage M. Prost à se conformer à la lettre du Règlement. Son talent s'y manifestera tout aussi bien pour ses envois suivants. » Ainsi, notre architecte, futur urbaniste, se complaît-il trop dans les détails décoratifs.

Alors que le règlement prévoit un voyage en Orient en 3e année, Prost demanda à partir en Grèce et en Turquie en 2e, c'est-à-dire en 1905, pour accompagner son ami Jean Hulot . Prost fut autorisé par le directeur de la Villa Médicis, le peintre Carolus-Duran, mais se dispensa d'en informer l'Académie des Beaux-arts. Ce qui lui valut cette remarque : « M. Prost a profité de la faculté de voyage pour laquelle il n'y a pas eu besoin, paraît-il, des dispositions qu'on réclame de l'Académie comme une innovation. C'est d'Asie Mineure qu'il nous rapporte le Mirhab à Karaman, vilayet de Konia

. Prost fut autorisé par le directeur de la Villa Médicis, le peintre Carolus-Duran, mais se dispensa d'en informer l'Académie des Beaux-arts. Ce qui lui valut cette remarque : « M. Prost a profité de la faculté de voyage pour laquelle il n'y a pas eu besoin, paraît-il, des dispositions qu'on réclame de l'Académie comme une innovation. C'est d'Asie Mineure qu'il nous rapporte le Mirhab à Karaman, vilayet de Konia  , à la mosquée Ibrahim. »

, à la mosquée Ibrahim. »

Il s'agit de la mosquée d'Ibrahim Bey dont la construction a été entreprise en 1433 par les Karamanides. Son mirhab en faïences était célèbre, au point qu'elles ont été démontées en 1907, pour être déposées au Musée archéologique d'Istanbul (dans le Çinili Köşk). Prost sera suivi, dans cette région, par Ernest Hébrard (pensionnaire à Rome en même temps que lui) qui se rendra à Konya en 1913 et publiera « Les monuments seldjoukides de Konia. Asie Mineure » . Le rapport

. Le rapport  remarque : « Nous n'avons pas vu ce bleu si intense qu'il en est noir, et ce n'est que par approximation, par les réminiscences de motifs analogues, par nos souvenirs des faïences aux pays du soleil que nous exprimons quelque crainte sur la fidélité d'une impression cherchée par l'auteur, pour l'exaspération de laquelle un éclat lumineux intense a été réservé à un tapis sur le sol, dont la justesse nous laisse quelque doute. » Les « souvenirs » en question pourraient être ceux de Stanislas Bernier, membre de l'Académie, ancien pensionnaire, qui s'était rendu en Turquie en 1875-1876, pour sa « restauration » du Mausolée d'Halicarnasse.

remarque : « Nous n'avons pas vu ce bleu si intense qu'il en est noir, et ce n'est que par approximation, par les réminiscences de motifs analogues, par nos souvenirs des faïences aux pays du soleil que nous exprimons quelque crainte sur la fidélité d'une impression cherchée par l'auteur, pour l'exaspération de laquelle un éclat lumineux intense a été réservé à un tapis sur le sol, dont la justesse nous laisse quelque doute. » Les « souvenirs » en question pourraient être ceux de Stanislas Bernier, membre de l'Académie, ancien pensionnaire, qui s'était rendu en Turquie en 1875-1876, pour sa « restauration » du Mausolée d'Halicarnasse.

En 1905, Prost a aussi envoyé des relevés des tombeaux de la Renaissance et de la Colonne de Trajan. Le rapport poursuit : « Cette appréciation générale paraîtra hasardeuse à M. Prost, rompu à toutes les habiletés ; pourtant nous serons fondés à le suspecter de noircir ses modèles, en appréciant son tombeau de Sixte IV, au Vatican, d'un aspect sombre, triste, qu'il y aurait de l'injustice à reprocher à un pareil sujet, si on n'était sûr que la fermeté métallique, les accents de lumière accrochés aux arêtes, manquent à cette plaque tombale si saisissante en nature, avec son éclairage spécial. Une valeur tragique, un effet poétiquement interprété, sont les qualités qu'on peut louer absolument dans le second tombeau, de même provenance, d'Innocent VIII, où l'éducation de l'architecte trouve son compte de façon sérieuse et pratique avec les bons détails qui accompagnent le beau dessin que nous apprécions . La Colonne trajanne a fourni, par sa base et son socle admirable, le motif d'un autre envoi de M. Prost. Il en a présenté l'ensemble avec une sorte d'artifice de coloration qui met tout le haut dans le noir, en laissant brillante et claire la partie inférieure : le résultat en a été de couper le dessin en deux. La noble figure en bas-relief mériterait un tracé, un modelé, un lavis plus serré, comme M. Prost en est capable […]. L'ordre suivi pour l'étude des envois de M. Prost a conduit à la terminer par une formule moins élogieuse; il n'y a pas à en conclure qu'on ne doive plutôt louer l'ensemble des efforts de ce pensionnaire. » Le jugement sur les premiers envois de Prost est donc mitigé. On notera aussi qu'il persiste à dessiner des détails plutôt que des monuments.

. La Colonne trajanne a fourni, par sa base et son socle admirable, le motif d'un autre envoi de M. Prost. Il en a présenté l'ensemble avec une sorte d'artifice de coloration qui met tout le haut dans le noir, en laissant brillante et claire la partie inférieure : le résultat en a été de couper le dessin en deux. La noble figure en bas-relief mériterait un tracé, un modelé, un lavis plus serré, comme M. Prost en est capable […]. L'ordre suivi pour l'étude des envois de M. Prost a conduit à la terminer par une formule moins élogieuse; il n'y a pas à en conclure qu'on ne doive plutôt louer l'ensemble des efforts de ce pensionnaire. » Le jugement sur les premiers envois de Prost est donc mitigé. On notera aussi qu'il persiste à dessiner des détails plutôt que des monuments.

Louis Hautecœur cite aussi des dessins concernant l'église Saint-Marc de Venise, sans doute dessinés sur la route de Constantinople.

cite aussi des dessins concernant l'église Saint-Marc de Venise, sans doute dessinés sur la route de Constantinople.

Henri Prost est né à Saint-Denis le 25 février 1874 et mort à Paris le 17 juillet 1959

Henri Prost est né à Saint-Denis le 25 février 1874 et mort à Paris le 17 juillet 1959 Il a étudié à l'École spéciale d'architecture, puis à l'École des Beaux-arts, à partir de 1893, dans l'atelier de Marcel Lambert

Ce prix donnant droit à un séjour de cinq ans à la Villa Médicis (Académie de France à Rome), Prost arrive dans la Ville Éternelle le 29 décembre 1903. Pour la 1re année (1904), il envoie une étude de l'ordre dorique du Théâtre de Marcellus, ainsi que la représentation d'une mosaïque de Pompéi et d'un bas-relief antique de Rome

Alors que le règlement prévoit un voyage en Orient en 3e année, Prost demanda à partir en Grèce et en Turquie en 2e, c'est-à-dire en 1905, pour accompagner son ami Jean Hulot

Il s'agit de la mosquée d'Ibrahim Bey dont la construction a été entreprise en 1433 par les Karamanides. Son mirhab en faïences était célèbre, au point qu'elles ont été démontées en 1907, pour être déposées au Musée archéologique d'Istanbul (dans le Çinili Köşk). Prost sera suivi, dans cette région, par Ernest Hébrard (pensionnaire à Rome en même temps que lui) qui se rendra à Konya en 1913 et publiera « Les monuments seldjoukides de Konia. Asie Mineure »

En 1905, Prost a aussi envoyé des relevés des tombeaux de la Renaissance et de la Colonne de Trajan. Le rapport poursuit : « Cette appréciation générale paraîtra hasardeuse à M. Prost, rompu à toutes les habiletés ; pourtant nous serons fondés à le suspecter de noircir ses modèles, en appréciant son tombeau de Sixte IV, au Vatican, d'un aspect sombre, triste, qu'il y aurait de l'injustice à reprocher à un pareil sujet, si on n'était sûr que la fermeté métallique, les accents de lumière accrochés aux arêtes, manquent à cette plaque tombale si saisissante en nature, avec son éclairage spécial. Une valeur tragique, un effet poétiquement interprété, sont les qualités qu'on peut louer absolument dans le second tombeau, de même provenance, d'Innocent VIII, où l'éducation de l'architecte trouve son compte de façon sérieuse et pratique avec les bons détails qui accompagnent le beau dessin que nous apprécions

Louis Hautecœur

Sainte-Sophie, « merveille de l'art »

En 1905, Prost va s'engager dans une grande aventure orientale. Lors de son séjour à Constantinople, de septembre 1905 à janvier 1906, Prost a remarqué l'absence de relevés précis et le mauvais état de Sainte-Sophie. Il a donc, en septembre-octobre 1905, effectué des relevés à l'intérieur de la célèbre église

En 1905, Prost va s'engager dans une grande aventure orientale. Lors de son séjour à Constantinople, de septembre 1905 à janvier 1906, Prost a remarqué l'absence de relevés précis et le mauvais état de Sainte-Sophie. Il a donc, en septembre-octobre 1905, effectué des relevés à l'intérieur de la célèbre église  . Dans cette entreprise difficile, il a obtenu l'aide d'Osman Hamdy Bey, directeur des Musées impériaux (par l'intermédiaire de Gustave Mendel, conservateur au Musée), de Turkan Paşa, ministre des Fondations pieuses (ancien ambassadeur de Turquie à Rome), et de M. Raimondo d'Aronco, architecte italien chargé de l'entretien de l'église. Prost, pour effectuer ses recherches, a demandé dès le 31 mai 1905, par l'intermédiaire de Carolus-Duran, un « iradé » au gouvernement impérial

. Dans cette entreprise difficile, il a obtenu l'aide d'Osman Hamdy Bey, directeur des Musées impériaux (par l'intermédiaire de Gustave Mendel, conservateur au Musée), de Turkan Paşa, ministre des Fondations pieuses (ancien ambassadeur de Turquie à Rome), et de M. Raimondo d'Aronco, architecte italien chargé de l'entretien de l'église. Prost, pour effectuer ses recherches, a demandé dès le 31 mai 1905, par l'intermédiaire de Carolus-Duran, un « iradé » au gouvernement impérial  , d'après les informations fournies par Hamdy Bey. Après une relance du 29 juillet, Prost obtient le 2 août son « iradé », selon une « note verbale » de la Sublime Porte, lui permettant de prendre des « dessins, photographies, mesurages »

, d'après les informations fournies par Hamdy Bey. Après une relance du 29 juillet, Prost obtient le 2 août son « iradé », selon une « note verbale » de la Sublime Porte, lui permettant de prendre des « dessins, photographies, mesurages »  .

.

Souhaitant faire de Sainte-Sophie, « cette merveille de l'art », l'objet de sa « Restauration », Prost demande, d'Istanbul, en décembre 1905 , l'aide de l'Académie des Beaux-arts, qui lui répond que le sujet lui paraît difficile pour des raisons financières (l'Académie n'a pas de crédits pour effectuer des sondages) et techniques (aura-t-il l'autorisation d'explorer tout le monument ?)

, l'aide de l'Académie des Beaux-arts, qui lui répond que le sujet lui paraît difficile pour des raisons financières (l'Académie n'a pas de crédits pour effectuer des sondages) et techniques (aura-t-il l'autorisation d'explorer tout le monument ?)  .

.

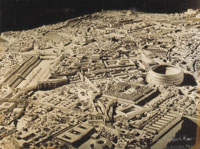

Le projet de Prost est alors le suivant : « Je me propose donc de faire un relevé aussi complet que possible, afin de montrer l'édifice dans son état actuel comme mosquée, avec toutes les dépendances et annexes (imaret, turbés, médressé, fontaines, etc.) qui ont été élevées pour satisfaire les besoins de la religion musulmane. (C'est ce qui constitue mon état actuel ou envoi de 3e année.) La restauration montrant le monument primitif à l'époque de Justinien avec les amorces du Palais impérial auquel il était rattaché (envoi de 4e année). Je n'ai pas l'intention de reconstituer d'une façon certaine cette ancienne demeure des Empereurs, mais les travaux de Labarte

auquel il était rattaché (envoi de 4e année). Je n'ai pas l'intention de reconstituer d'une façon certaine cette ancienne demeure des Empereurs, mais les travaux de Labarte  sur ce sujet contiennent des erreurs qu'il est possible d'éviter et donner l'aspect d'ensemble de ce que pouvait être cette réunion de Palais, Hippodrome, Sénat, Forums, Basiliques, etc., et par cela, expliquer certaines particularités de Sainte-Sophie »

sur ce sujet contiennent des erreurs qu'il est possible d'éviter et donner l'aspect d'ensemble de ce que pouvait être cette réunion de Palais, Hippodrome, Sénat, Forums, Basiliques, etc., et par cela, expliquer certaines particularités de Sainte-Sophie »  .

.

Prost, plus précisément, se propose de reconstituer le plan primitif de l'église en « étudiant les déformations des piliers et des contreforts », de retrouver les revêtements de marbre originels sous les enduits, d'étudier l'extrados de la coupole pour connaître son mode de construction, d'explorer l'intérieur des contreforts ottomans ainsi que la citerne, de mieux connaître l'atrium en faisant « creuser une tranchée d'environ 2 m de profondeur sur 5 ou 6 m de long » .

.

À Paris, l'Académie des Beaux-arts s'inquiète : « Une résolution a été prise hier de ne pas encourager ce pensionnaire à entreprendre des travaux en dehors de l'esprit des règlements » écrit le 27 janvier 1906, Daumet à Henri Roujon, secrétaire perpétuel. Daumet a bien oublié que dans sa jeunesse, il avait travaillé avec Léon Heuzey sur les vestiges antiques de la Thessalie et de la Macédoine . Et Roujon d'informer Carolus-Duran que les pensionnaires doivent mener leurs « restaurations » « à leurs risques et périls »

. Et Roujon d'informer Carolus-Duran que les pensionnaires doivent mener leurs « restaurations » « à leurs risques et périls »  .

.

Mais Prost retourne à Constantinople en juillet 1906, pour six mois, après avoir obtenu 2 000 francs de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 17 février (subvention sur la Fondation Debrousse). Avec l'assentiment de Hamdy Bey, il demande l'autorisation de soulever, à ses frais, des feuilles de plomb qui couvrent la coupole, afin d'étudier sa structure. Il effectue un relevé sommaire de la zone des Palais impériaux, à vue, à partir des minarets de Sainte-Sophie. Une lettre de Constans au ministre des Affaires Étrangères, du 19 décembre 1906, nous apprend que sept caisses ont été expédiées par Prost à Rome, par la valise diplomatique. « Au cours du séjour de six mois qu'il vient de faire à Constantinople, cet architecte a dû s'attirer les sympathies des autorités turques avec lesquelles il a été en rapport, et en premier lieu de Son Excellence Turkan Pacha, ministre des Fondations Pieuses. Je n'ai pas cru devoir refuser à M. Prost la faveur qu'il a sollicitée de faire passer par la valise à destination de Rome et Paris les colis contenant le résultat de ses travaux » .

.

À son retour à Paris, Prost entre en contact avec Auguste Choisy , qui lui prête ses anciennes notes

, qui lui prête ses anciennes notes  , se passionne pour le travail de son jeune collègue et lui prodigue des conseils. Les modes de représentation des relevés de Sainte-Sophie de Prost, notamment le recours à l'axonométrie et à la contre-plongée, s'en ressentiront

, se passionne pour le travail de son jeune collègue et lui prodigue des conseils. Les modes de représentation des relevés de Sainte-Sophie de Prost, notamment le recours à l'axonométrie et à la contre-plongée, s'en ressentiront  .

.

Prost peut soumettre l'avancement de ses travaux à l'Académie des Beaux-arts. « M. Prost envoie différents plans à une grande échelle de Sainte-Sophie à Constantinople ; il représente sur ces plans très soigneusement faits les mosaïques. Cet envoi ne comprend aucune coupe. M. Prost doit terminer sa restauration à Rome où sont tous les documents et les études que nous verrons achevées l'année prochaine. »

Prost aurait donc dû rendre sa « restauration » en 1908, mais elle n'est pas achevée. De retour à Paris, il a envisagé dès 1907 un nouveau séjour à Istanbul, dont il a le « mal du pays ». Il écrit à Auguste Boppe : « J'ai à revoir aussi quelques points qui me paraissent douteux dans mes études. Seulement une question m'inquiète. Mon iradé est-il toujours valable ? J'ai peu de choses à faire. Quelques promenades sur les toits, c'est l'affaire de quelques heures – 2 ou 3 jours –, tout au plus, sans l'emploi d'aucun instrument pouvant interloquer mes bons amis les imams

: « J'ai à revoir aussi quelques points qui me paraissent douteux dans mes études. Seulement une question m'inquiète. Mon iradé est-il toujours valable ? J'ai peu de choses à faire. Quelques promenades sur les toits, c'est l'affaire de quelques heures – 2 ou 3 jours –, tout au plus, sans l'emploi d'aucun instrument pouvant interloquer mes bons amis les imams  . Je voudrais d'autre part faire un relevé du plan des restes de l'Hippodrome et des différents vestiges byzantins de cette région. C'est un travail demandant très peu de temps, mais très important au point de vue archéologique. » Toujours à Boppe, il écrit, le 24 juillet 1908 : « Je suis toujours attelé à Sainte-Sophie ! » Si n'avait été l'agrément du séjour à Constantinople, il regretterait de s'être « mis un tel fardeau sur les bras ».

. Je voudrais d'autre part faire un relevé du plan des restes de l'Hippodrome et des différents vestiges byzantins de cette région. C'est un travail demandant très peu de temps, mais très important au point de vue archéologique. » Toujours à Boppe, il écrit, le 24 juillet 1908 : « Je suis toujours attelé à Sainte-Sophie ! » Si n'avait été l'agrément du séjour à Constantinople, il regretterait de s'être « mis un tel fardeau sur les bras ».

Prost devra attendre 1911 pour retourner à Istanbul. Une lettre du ministre des Affaires Étrangères, à Maurice Bompart, ambassadeur à Constantinople, du 29 mai 1911, nous apprend que le ministre de l'Instruction publique autorise Prost, architecte ordinaire aux Palais de Versailles et du Trianon, à se rendre à Constantinople pour trois semaines afin d'être « consulté sur les travaux à effectuer en vue d'assurer la conservation de la mosquée Sainte-Sophie ». Cette fois c'est donc le gouvernement ottoman qui consulte Prost , qui travaille alors avec l'architecte Kemalettin Bey. De retour à Paris, Prost demande à Boppe de transmettre à « M. Kemaleddine, architecte en chef du ministère de l'Evkaf » le rapport qu'il a rédigé. Les photographies de ses dessins arriveront par la valise diplomatique.

, qui travaille alors avec l'architecte Kemalettin Bey. De retour à Paris, Prost demande à Boppe de transmettre à « M. Kemaleddine, architecte en chef du ministère de l'Evkaf » le rapport qu'il a rédigé. Les photographies de ses dessins arriveront par la valise diplomatique.

Entre temps Prost avait rendu sa « restauration » en 1910, louée par l'Académie des Beaux-arts, primée d'une médaille d'honneur par le jury du Salon des artistes français de 1911. Deux dessins en furent publiés en 1912 par la revue L'Architecte : « Étude de la structure » et « Chapiteau du gynécée (galerie centrale) » .

.

Notons qu'en 1907-1908, puis 1910 et 1912, le ministère de l'Instruction publique et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres financeront des missions à Constantinople à Jean Ebersolt et Adolphe Thiers pour y étudier les églises byzantines, et que dans leur publication ceux-ci mentionnent les relevés de Prost.

ceux-ci mentionnent les relevés de Prost.

En 1905, Prost va s'engager dans une grande aventure orientale. Lors de son séjour à Constantinople, de septembre 1905 à janvier 1906, Prost a remarqué l'absence de relevés précis et le mauvais état de Sainte-Sophie. Il a donc, en septembre-octobre 1905, effectué des relevés à l'intérieur de la célèbre église

En 1905, Prost va s'engager dans une grande aventure orientale. Lors de son séjour à Constantinople, de septembre 1905 à janvier 1906, Prost a remarqué l'absence de relevés précis et le mauvais état de Sainte-Sophie. Il a donc, en septembre-octobre 1905, effectué des relevés à l'intérieur de la célèbre église Souhaitant faire de Sainte-Sophie, « cette merveille de l'art », l'objet de sa « Restauration », Prost demande, d'Istanbul, en décembre 1905

Le projet de Prost est alors le suivant : « Je me propose donc de faire un relevé aussi complet que possible, afin de montrer l'édifice dans son état actuel comme mosquée, avec toutes les dépendances et annexes (imaret, turbés, médressé, fontaines, etc.) qui ont été élevées pour satisfaire les besoins de la religion musulmane. (C'est ce qui constitue mon état actuel ou envoi de 3e année.) La restauration montrant le monument primitif à l'époque de Justinien avec les amorces du Palais impérial

Prost, plus précisément, se propose de reconstituer le plan primitif de l'église en « étudiant les déformations des piliers et des contreforts », de retrouver les revêtements de marbre originels sous les enduits, d'étudier l'extrados de la coupole pour connaître son mode de construction, d'explorer l'intérieur des contreforts ottomans ainsi que la citerne, de mieux connaître l'atrium en faisant « creuser une tranchée d'environ 2 m de profondeur sur 5 ou 6 m de long »

À Paris, l'Académie des Beaux-arts s'inquiète : « Une résolution a été prise hier de ne pas encourager ce pensionnaire à entreprendre des travaux en dehors de l'esprit des règlements » écrit le 27 janvier 1906, Daumet à Henri Roujon, secrétaire perpétuel. Daumet a bien oublié que dans sa jeunesse, il avait travaillé avec Léon Heuzey sur les vestiges antiques de la Thessalie et de la Macédoine

Mais Prost retourne à Constantinople en juillet 1906, pour six mois, après avoir obtenu 2 000 francs de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le 17 février (subvention sur la Fondation Debrousse). Avec l'assentiment de Hamdy Bey, il demande l'autorisation de soulever, à ses frais, des feuilles de plomb qui couvrent la coupole, afin d'étudier sa structure. Il effectue un relevé sommaire de la zone des Palais impériaux, à vue, à partir des minarets de Sainte-Sophie. Une lettre de Constans au ministre des Affaires Étrangères, du 19 décembre 1906, nous apprend que sept caisses ont été expédiées par Prost à Rome, par la valise diplomatique. « Au cours du séjour de six mois qu'il vient de faire à Constantinople, cet architecte a dû s'attirer les sympathies des autorités turques avec lesquelles il a été en rapport, et en premier lieu de Son Excellence Turkan Pacha, ministre des Fondations Pieuses. Je n'ai pas cru devoir refuser à M. Prost la faveur qu'il a sollicitée de faire passer par la valise à destination de Rome et Paris les colis contenant le résultat de ses travaux »

À son retour à Paris, Prost entre en contact avec Auguste Choisy

Prost peut soumettre l'avancement de ses travaux à l'Académie des Beaux-arts. « M. Prost envoie différents plans à une grande échelle de Sainte-Sophie à Constantinople ; il représente sur ces plans très soigneusement faits les mosaïques. Cet envoi ne comprend aucune coupe. M. Prost doit terminer sa restauration à Rome où sont tous les documents et les études que nous verrons achevées l'année prochaine. »

Prost aurait donc dû rendre sa « restauration » en 1908, mais elle n'est pas achevée. De retour à Paris, il a envisagé dès 1907 un nouveau séjour à Istanbul, dont il a le « mal du pays ». Il écrit à Auguste Boppe

Prost devra attendre 1911 pour retourner à Istanbul. Une lettre du ministre des Affaires Étrangères, à Maurice Bompart, ambassadeur à Constantinople, du 29 mai 1911, nous apprend que le ministre de l'Instruction publique autorise Prost, architecte ordinaire aux Palais de Versailles et du Trianon, à se rendre à Constantinople pour trois semaines afin d'être « consulté sur les travaux à effectuer en vue d'assurer la conservation de la mosquée Sainte-Sophie ». Cette fois c'est donc le gouvernement ottoman qui consulte Prost

Entre temps Prost avait rendu sa « restauration » en 1910, louée par l'Académie des Beaux-arts, primée d'une médaille d'honneur par le jury du Salon des artistes français de 1911. Deux dessins en furent publiés en 1912 par la revue L'Architecte : « Étude de la structure » et « Chapiteau du gynécée (galerie centrale) »

Notons qu'en 1907-1908, puis 1910 et 1912, le ministère de l'Instruction publique et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres financeront des missions à Constantinople à Jean Ebersolt et Adolphe Thiers pour y étudier les églises byzantines, et que dans leur publication

L'urbanisme à la Villa Médicis

Une note de Prost, intitulée « Sainte-Sophie »

Une note de Prost, intitulée « Sainte-Sophie »  , datant sans doute de 1906, insiste sur l'importance qu'il accordait aux abords de Sainte-Sophie. « Cette étude commencée en 1905 avait pour but d'établir un plan de l'état actuel de l'ancienne Constantinople depuis Sainte-Sophie jusqu'à l'hippodrome en longeant le bord de la mer, c'est-à-dire sur l'emplacement du Palais impérial et ses annexes. Créer ainsi le premier jalon d'un plan qui n'existe pas. J'ai pu faire un relevé précis de tout ce qui est dans l'enceinte environnant Sainte-Sophie. J'ai dû limiter, pour le moment, mon étude à la vieille basilique de Justinien. Voulant établir sur ce monument un document aussi complet que précis – tant au point de vue constructif que décoratif – et dégager si c'est possible la forme primitive de l'édifice […], voici un court résumé historique de la construction de Sainte-Sophie […]. »

, datant sans doute de 1906, insiste sur l'importance qu'il accordait aux abords de Sainte-Sophie. « Cette étude commencée en 1905 avait pour but d'établir un plan de l'état actuel de l'ancienne Constantinople depuis Sainte-Sophie jusqu'à l'hippodrome en longeant le bord de la mer, c'est-à-dire sur l'emplacement du Palais impérial et ses annexes. Créer ainsi le premier jalon d'un plan qui n'existe pas. J'ai pu faire un relevé précis de tout ce qui est dans l'enceinte environnant Sainte-Sophie. J'ai dû limiter, pour le moment, mon étude à la vieille basilique de Justinien. Voulant établir sur ce monument un document aussi complet que précis – tant au point de vue constructif que décoratif – et dégager si c'est possible la forme primitive de l'édifice […], voici un court résumé historique de la construction de Sainte-Sophie […]. »

Ainsi se reconnaît l'intérêt de Prost pour l'urbanisme, dont Louis Hautecœur a fort bien analysé le contexte à la Villa Médicis , depuis Tony Garnier (1901) jusqu'à Patrice Bonnet (1911)

, depuis Tony Garnier (1901) jusqu'à Patrice Bonnet (1911)  . Il y voit même, à côté des travaux de J. Stübben, de C. Sitte et de R. Unwin un des fondements de l'urbanisme contemporain. Prost a laissé une petite note très explicite

. Il y voit même, à côté des travaux de J. Stübben, de C. Sitte et de R. Unwin un des fondements de l'urbanisme contemporain. Prost a laissé une petite note très explicite  adressée à un « président » et de « très chers amis » non identifiés

adressée à un « président » et de « très chers amis » non identifiés  : « Peut-être, chers amis, n'avez-vous pas discerné qu'étant un des bienheureux pensionnaires de cette Villa Médicis, dont on célébrait le Centenaire au début du siècle, j'ai eu la joie d'être accueilli à Rome par des Anciens de la valeur de [Paul] Bigot, de Tony Garnier et de Jean Hulot. Bigot reconstituait alors toute la Rome antique

: « Peut-être, chers amis, n'avez-vous pas discerné qu'étant un des bienheureux pensionnaires de cette Villa Médicis, dont on célébrait le Centenaire au début du siècle, j'ai eu la joie d'être accueilli à Rome par des Anciens de la valeur de [Paul] Bigot, de Tony Garnier et de Jean Hulot. Bigot reconstituait alors toute la Rome antique  . Tony Garnier imaginait une vaste composition urbain et sociale où tous les travailleurs auraient été traités avec toutes les attentions que méritent des hommes

. Tony Garnier imaginait une vaste composition urbain et sociale où tous les travailleurs auraient été traités avec toutes les attentions que méritent des hommes  . Jean Hulot avant de venir à la Villa Médicis s'était enthousiasmé pour l'architecture sicilienne de tous les âges, à la suite du Prix Chaudesaigues qu'il avait triomphalement obtenu. Par de splendides aquarelles, il nous avait révélé les merveilles des sanctuaires où les éléments de l'Orient et de l'Afrique se mêlent si heureusement. Sélinonte

. Jean Hulot avant de venir à la Villa Médicis s'était enthousiasmé pour l'architecture sicilienne de tous les âges, à la suite du Prix Chaudesaigues qu'il avait triomphalement obtenu. Par de splendides aquarelles, il nous avait révélé les merveilles des sanctuaires où les éléments de l'Orient et de l'Afrique se mêlent si heureusement. Sélinonte  , vaste reconstruction d'une des plus anciennes cités maritimes de la grande île, fut le sujet de son dernier envoi. Œuvre par laquelle il a su évoquer toute la vie d'une époque très reculée avec le talent qui a toujours caractérisé nos Anciens de l'atelier Marcel Lambert. Pourquoi nos trois Anciens avaient-ils choisi des villes comme sujets d'envois ? Il faut avoir assisté à l'émiettement de la grande Administration d'État qui, de Sully à Colbert et à Haussmann, avait assuré l'harmonie de nos villes pour comprendre l'angoisse qui étreignit les jeunes d'avant 1900 (Coutan

, vaste reconstruction d'une des plus anciennes cités maritimes de la grande île, fut le sujet de son dernier envoi. Œuvre par laquelle il a su évoquer toute la vie d'une époque très reculée avec le talent qui a toujours caractérisé nos Anciens de l'atelier Marcel Lambert. Pourquoi nos trois Anciens avaient-ils choisi des villes comme sujets d'envois ? Il faut avoir assisté à l'émiettement de la grande Administration d'État qui, de Sully à Colbert et à Haussmann, avait assuré l'harmonie de nos villes pour comprendre l'angoisse qui étreignit les jeunes d'avant 1900 (Coutan  et Jaussely

et Jaussely  notamment

notamment  ). Sans ces Anciens de la Villa et d'autres comme Nénot, Tournaire, Pontremoli et Defrasse

). Sans ces Anciens de la Villa et d'autres comme Nénot, Tournaire, Pontremoli et Defrasse  , peut-être n'aurais-je pas subi avec autant d'intensité ce mirage de l'Est méditerranéen où Constantin réalisa d'un jet cette immense esquisse que fut la nouvelle Rome sur les rives du Bosphore. »

, peut-être n'aurais-je pas subi avec autant d'intensité ce mirage de l'Est méditerranéen où Constantin réalisa d'un jet cette immense esquisse que fut la nouvelle Rome sur les rives du Bosphore. »

Ailleurs, Prost a écrit : « Lorsque je vis la maquette de Bigot , avec le palais du Palatin entouré d'infâmes ruelles, ce fut une révélation. J'ai compris une des raisons essentielles du déplacement de l'Empire vers les rives du Bosphore, dans une merveilleuse situation. Aussi, dès les premiers jours, ai-je tenté de rechercher ce que pouvait être la ville de Constantin, mais ce redoutable problème ne pouvait être traité à la légère. »

, avec le palais du Palatin entouré d'infâmes ruelles, ce fut une révélation. J'ai compris une des raisons essentielles du déplacement de l'Empire vers les rives du Bosphore, dans une merveilleuse situation. Aussi, dès les premiers jours, ai-je tenté de rechercher ce que pouvait être la ville de Constantin, mais ce redoutable problème ne pouvait être traité à la légère. »

Ainsi s'explique le fait qu'à côté de plans, de coupes, d'élévations, d'axonométries éclatées et de détails, Prost ait rendu dans son envoi un plan de « Byzance au VIe siècle. Palais Impérial. Sainte-Sophie et ses abords. Essai de reconstitution » .

.

Une note de Prost, intitulée « Sainte-Sophie »

Une note de Prost, intitulée « Sainte-Sophie » Ainsi se reconnaît l'intérêt de Prost pour l'urbanisme, dont Louis Hautecœur a fort bien analysé le contexte à la Villa Médicis

Ailleurs, Prost a écrit : « Lorsque je vis la maquette de Bigot

Ainsi s'explique le fait qu'à côté de plans, de coupes, d'élévations, d'axonométries éclatées et de détails, Prost ait rendu dans son envoi un plan de « Byzance au VIe siècle. Palais Impérial. Sainte-Sophie et ses abords. Essai de reconstitution »

Pierre Pinon