L'ESPRIT DE LA LUMIÈRE

La lumière a abondamment alimenté le langage poétique, le langage mystique, la littérature et les arts à travers les images et les symboles qui s'y rapportent. Les « Lumières » renvoient explicitement à la connaissance, tandis que les ténèbres évoquent l'ignorance, comme en témoigne le mot « obscurantisme ».

Mais la lumière illustre aussi l'existence par opposition à la non-existence, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon qui évoque la difficulté à connaître la réalité. L'opposition lumière-ténèbres constitue donc un symbole universel.

En architecture, la lumière est fondamentale et sa valeur symbolique semble se nourrir de sa valeur utile d'éclairage intérieur des monuments. Cet effet est particulièrement évident dans la recherche du mysticisme dans les lieux de culte et s'exprime pleinement à travers l'architecture commémorative et religieuse. Pour preuve, cet entrelacement entre lumière architecturale et symbolique s'amplifie lorsque l'on se déplace vers le sud où le paysage devient de plus en plus naturellement doté d'une lumière généreuse et chaleureuse.

La flamboyance des couleurs de l'Orient, nourries par la lumière, lui confère une valeur onirique largement évoquée par l'art orientaliste. Très présent au XIXe siècle, le voyage vers le soleil de l'Orient revêt un symbole de retour aux sources, vers la divinité et les terres originelles.

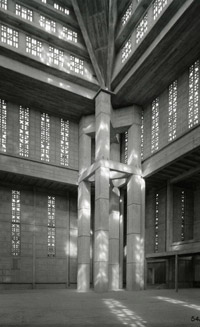

On retrouve la lumière aux fondements des trois grandes religions monothéistes, mais aussi dans toutes les mythologies comme une puissance rayonnante très souvent assimilée au soleil. Elle est fondamentale dans ces édifices, elle est le symbole même de Dieu. Dans les cathédrales et les églises par exemple, le chevet est orienté à l'est et le portail à l'ouest, invitant les fidèles à se diriger vers la lumière divine. Elle se manifeste également par les vitraux qui diffusent une clarté suggérant l'immatérielle présence de Dieu. De même, le traitement des ouvertures en direction de l'autel, le centre de l'église, d'où tout rayonne et vers lequel tout converge, revêt une valeur indéniablement symbolique.

Enfin, dans l'architecture commémorative, la lumière symbolise le souvenir, dans les panthéons, les mausolées ou les sanctuaires, et évoque la mémoire collective. L'architecture sacrée dompte la lumière pour créer des espaces définis propices au recueillement ; elle a ainsi largement participé à l'évolution des principes de construction, notamment dans l'utilisation artistique et poétique des sources de luminosité.

Mais la lumière illustre aussi l'existence par opposition à la non-existence, comme dans l'allégorie de la caverne de Platon qui évoque la difficulté à connaître la réalité. L'opposition lumière-ténèbres constitue donc un symbole universel.

En architecture, la lumière est fondamentale et sa valeur symbolique semble se nourrir de sa valeur utile d'éclairage intérieur des monuments. Cet effet est particulièrement évident dans la recherche du mysticisme dans les lieux de culte et s'exprime pleinement à travers l'architecture commémorative et religieuse. Pour preuve, cet entrelacement entre lumière architecturale et symbolique s'amplifie lorsque l'on se déplace vers le sud où le paysage devient de plus en plus naturellement doté d'une lumière généreuse et chaleureuse.

La flamboyance des couleurs de l'Orient, nourries par la lumière, lui confère une valeur onirique largement évoquée par l'art orientaliste. Très présent au XIXe siècle, le voyage vers le soleil de l'Orient revêt un symbole de retour aux sources, vers la divinité et les terres originelles.

On retrouve la lumière aux fondements des trois grandes religions monothéistes, mais aussi dans toutes les mythologies comme une puissance rayonnante très souvent assimilée au soleil. Elle est fondamentale dans ces édifices, elle est le symbole même de Dieu. Dans les cathédrales et les églises par exemple, le chevet est orienté à l'est et le portail à l'ouest, invitant les fidèles à se diriger vers la lumière divine. Elle se manifeste également par les vitraux qui diffusent une clarté suggérant l'immatérielle présence de Dieu. De même, le traitement des ouvertures en direction de l'autel, le centre de l'église, d'où tout rayonne et vers lequel tout converge, revêt une valeur indéniablement symbolique.

Enfin, dans l'architecture commémorative, la lumière symbolise le souvenir, dans les panthéons, les mausolées ou les sanctuaires, et évoque la mémoire collective. L'architecture sacrée dompte la lumière pour créer des espaces définis propices au recueillement ; elle a ainsi largement participé à l'évolution des principes de construction, notamment dans l'utilisation artistique et poétique des sources de luminosité.

Marie Leconte