L'ESPRIT DE LA LUMIÈRE

La lumière dans les édifices religieux

La lumière revêt, dans un édifice laïc, public ou privé, une dimension souvent pratique et parfois artistique. Dans un édifice religieux, si la lumière est aussi un moyen d'éclairage, sa symbolique est d'autant plus importante que cet élément est fondamentalement lié aux dogmes religieux.

On retrouve la notion de lumière divine dans les trois livres saints : « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » Genèse, 1.4-5 ; « Yahweh sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. » Isaïe, 60.18-19 ; « Allah est la Lumière des cieux et de la terre. » Sourate de la Lumière (an-Nour), verset 35. La lumière revêt dans le contexte d'un édifice religieux, quel qu'il soit, une dimension particulière, mystique.

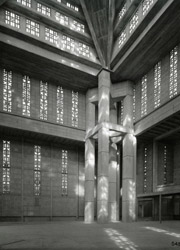

Au XXe siècle, de nombreux architectes ont cherché à donner une nouvelle dimension aux édifices religieux. C'est le cas d'André Le Donné (1899-1983), particulièrement impliqué dans la conception d'églises, qui cherchait, à travers ses travaux, une parfaite concordance entre espace et spiritualité. On remarque dans ses églises un traitement des ouvertures qui amène la lumière en amont, la faisant surplomber les autels ; en témoignent l'église Sainte-Claire à Paris (1954-1967) , l'église Saint-Paul (grand ensemble de Massy, 1960-1965) ou encore l'église Notre-Dame-de-Nazareth (Vitry-sur-Seine, 1961-1966). Le Donné choisit en effet d'ouvrir ses églises par le haut. La lumière est semblable à un projecteur portant sa lumière sur une scène. L'autel, lieu du sacrement de l'eucharistie, semble écarter tous les autres protagonistes que sont les fidèles. Il est en effet intéressant de noter le contraste entre la pleine lumière sur l'autel et l'ombre de la zone réservée aux croyants.

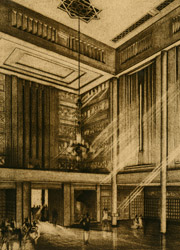

Cette idée de puits de lumière porté sur l'autel se retrouve également dans un des projets de Pierre

On retrouve la notion de lumière divine dans les trois livres saints : « Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » Genèse, 1.4-5 ; « Yahweh sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. » Isaïe, 60.18-19 ; « Allah est la Lumière des cieux et de la terre. » Sourate de la Lumière (an-Nour), verset 35. La lumière revêt dans le contexte d'un édifice religieux, quel qu'il soit, une dimension particulière, mystique.

Au XXe siècle, de nombreux architectes ont cherché à donner une nouvelle dimension aux édifices religieux. C'est le cas d'André Le Donné (1899-1983), particulièrement impliqué dans la conception d'églises, qui cherchait, à travers ses travaux, une parfaite concordance entre espace et spiritualité. On remarque dans ses églises un traitement des ouvertures qui amène la lumière en amont, la faisant surplomber les autels ; en témoignent l'église Sainte-Claire à Paris (1954-1967) , l'église Saint-Paul (grand ensemble de Massy, 1960-1965) ou encore l'église Notre-Dame-de-Nazareth (Vitry-sur-Seine, 1961-1966). Le Donné choisit en effet d'ouvrir ses églises par le haut. La lumière est semblable à un projecteur portant sa lumière sur une scène. L'autel, lieu du sacrement de l'eucharistie, semble écarter tous les autres protagonistes que sont les fidèles. Il est en effet intéressant de noter le contraste entre la pleine lumière sur l'autel et l'ombre de la zone réservée aux croyants.

Cette idée de puits de lumière porté sur l'autel se retrouve également dans un des projets de Pierre

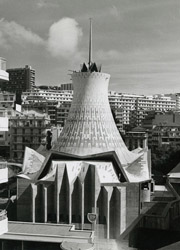

Pinsard avec sa maison du peuple chrétien Saint-Luc, à Nantes (1963-1968). Dans ces différents cas, la lumière est amenée tel un don céleste, se projetant sur l'emplacement principal de la célébration de la messe : l'autel.

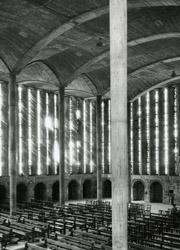

Cependant Pierre Pinsard aborde aussi la lumière différemment, notamment dans deux de ses édifices : le couvent de Dominicains à Lille (1952-1966) et la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans (1959-1965). Dans ces deux cas, l'architecte a imaginé des percements au sommet des murs latéraux. Pour la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans, les percements sont très fins, presque dissimulés. Pour le couvent, les ouvertures sont plus larges et accompagnées d'autres percements dispersés aléatoirement sur les parties médianes des murs.

L'église Notre-Dame-de-France à Bizerte (1948-1953), de Jean Le Couteur, aborde la même idée pour amener la lumière, mais avec des ouvertures verticales. Dans ces trois cas, la lumière est apportée par touches. Elle n'est pas globale mais présente sous forme de faisceaux de lumière et donne l'impression d'une présence lumineuse. Ces ouvertures font penser à un éclairage au néon, en particulier dans la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans.

Le XXe siècle est aussi la période où l'on applique l'usage du béton armé à la conception de certains édifices religieux. L'église Saint-Louis à Vincennes (1912-1924), de Joseph Marrast, adopte certains principes de l'architecture byzantine : architecture à plan centré, petites ouvertures, voûtes ornées. Un jeu d'ombre et de lumière s'y déploie. Les fenêtres adoptent des formes originales, petits trous formant des sortes d'oculi ou ouvertures en forme de croix. La lumière naturelle a pour rôle de les mettre en valeur.

Cependant Pierre Pinsard aborde aussi la lumière différemment, notamment dans deux de ses édifices : le couvent de Dominicains à Lille (1952-1966) et la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans (1959-1965). Dans ces deux cas, l'architecte a imaginé des percements au sommet des murs latéraux. Pour la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans, les percements sont très fins, presque dissimulés. Pour le couvent, les ouvertures sont plus larges et accompagnées d'autres percements dispersés aléatoirement sur les parties médianes des murs.

L'église Notre-Dame-de-France à Bizerte (1948-1953), de Jean Le Couteur, aborde la même idée pour amener la lumière, mais avec des ouvertures verticales. Dans ces trois cas, la lumière est apportée par touches. Elle n'est pas globale mais présente sous forme de faisceaux de lumière et donne l'impression d'une présence lumineuse. Ces ouvertures font penser à un éclairage au néon, en particulier dans la crypte de l'église d'Ars-sur-Formans.

Le XXe siècle est aussi la période où l'on applique l'usage du béton armé à la conception de certains édifices religieux. L'église Saint-Louis à Vincennes (1912-1924), de Joseph Marrast, adopte certains principes de l'architecture byzantine : architecture à plan centré, petites ouvertures, voûtes ornées. Un jeu d'ombre et de lumière s'y déploie. Les fenêtres adoptent des formes originales, petits trous formant des sortes d'oculi ou ouvertures en forme de croix. La lumière naturelle a pour rôle de les mettre en valeur.

Céline Rigaut