STRUCTURES ET MATÉRIAUX

Le verre

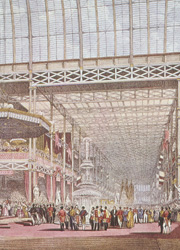

Le verre est présent dans certaines fenêtres dès la Renaissance. Il devient matière à effets lumineux et support de motifs édifiants ou décoratifs. L'art du vitrage ne relève cependant pas de l'architecture de verre. Ce terme n'apparaît qu'au tout début du XXe siècle.

En effet, le verre devient vraiment matière architecturale par un élargissement de son usage, de la baie à la façade, voire de l'intégralité de l'enveloppe. Les grandes verrières des jardins botaniques royaux de Kew dans le Surrey près de Londres, au XIXe siècle, annoncent une révolution conceptuelle.

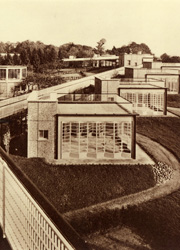

Les premiers exemples d'architecture de verre sont des usines du début du XXe siècle, telle l'usine de jouets Steiff à Giengen-an-der-Brenz en Allemagne (1903). Elle se distingue par une double façade de verre, dont le plan extérieur peut être décrit comme un mur-rideau. Le mur rideau est un type de façade légère qui assure la fermeture du bâtiment sans pour autant participer à sa stabilité. Eugène Beaudouin et Marcel Lods utilisent magistralement ce procédé à

En effet, le verre devient vraiment matière architecturale par un élargissement de son usage, de la baie à la façade, voire de l'intégralité de l'enveloppe. Les grandes verrières des jardins botaniques royaux de Kew dans le Surrey près de Londres, au XIXe siècle, annoncent une révolution conceptuelle.

Les premiers exemples d'architecture de verre sont des usines du début du XXe siècle, telle l'usine de jouets Steiff à Giengen-an-der-Brenz en Allemagne (1903). Elle se distingue par une double façade de verre, dont le plan extérieur peut être décrit comme un mur-rideau. Le mur rideau est un type de façade légère qui assure la fermeture du bâtiment sans pour autant participer à sa stabilité. Eugène Beaudouin et Marcel Lods utilisent magistralement ce procédé à

l'école de plein-air de Suresnes dans les Hauts-de-Seine en 1932-1935.

Malgré de grandes avancées dans le domaine de l'architecture du verre, de nombreux architectes de l'époque critiquent la « boîte de verre ». Walter Gropius est l'un des premiers à avoir élaboré une réflexion sur ce thème : « Les matériaux modernes, tels que le fer et le verre, dans leur irréalité révélatrice, apparaissent au premier abord incompatibles avec l'exigence de matérialité dans l'architecture. Mais c'est la "volonté artistique" » qui balaie ici les difficultés apparaissant insurmontables et qui donne au matériau amorphe un raffinement génial. »

Le questionnement se transforme bientôt en querelle. De nombreuses questions sont posées : Le verre peut-il être considéré comme le matériau de base d'une façade ? Une paroi mince et transparente relève-t-elle de l'architecture au même titre qu'un mur en béton, en pierre, en brique ou autre matériau massif et opaque, dans lequel l'architecte « découpe » des ouvertures ?

Malgré de grandes avancées dans le domaine de l'architecture du verre, de nombreux architectes de l'époque critiquent la « boîte de verre ». Walter Gropius est l'un des premiers à avoir élaboré une réflexion sur ce thème : « Les matériaux modernes, tels que le fer et le verre, dans leur irréalité révélatrice, apparaissent au premier abord incompatibles avec l'exigence de matérialité dans l'architecture. Mais c'est la "volonté artistique" » qui balaie ici les difficultés apparaissant insurmontables et qui donne au matériau amorphe un raffinement génial. »

Le questionnement se transforme bientôt en querelle. De nombreuses questions sont posées : Le verre peut-il être considéré comme le matériau de base d'une façade ? Une paroi mince et transparente relève-t-elle de l'architecture au même titre qu'un mur en béton, en pierre, en brique ou autre matériau massif et opaque, dans lequel l'architecte « découpe » des ouvertures ?

Thomas Amourette