STRUCTURES ET MATÉRIAUX

La fenêtre

Objet de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, la fenêtre est un moyen de se protéger. Garante des intrusions mais aussi capable de garder la chaleur du logis, elle est avant toute chose pourvoyeuse de lumière.

On situe au Moyen Âge l'invention de la fenêtre vitrée, et ce n'est qu'à cette époque (où l'on produit des vitraux pour l'architecture sacrée) que l'on est peu à peu capable de produire des plaques de verre et de les intégrer à la façade des constructions.

La fenêtre a connu des évolutions fulgurantes depuis le XIXe siècle et a provoqué d'intenses débats entre architectes.

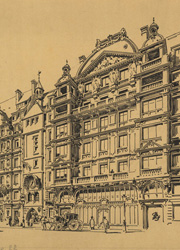

Au XIXe siècle, elle connaît un grand renouveau avec la réflexion hygiéniste, dont les représentants soulignent l'importance de faire entrer la lumière dans les foyers. Ainsi le Paris d'Haussmann illustre la volonté de percer la façade des immeubles de fenêtres et de portes-fenêtres de grand format et d'ainsi permettre à une lumière naturelle de pénétrer les intérieurs bourgeois. Cependant, à la fin du siècle, l'avènement de l'électricité et par extension de la lumière électrique vient éclipser l'utilisation de la lumière naturelle et donc l'importance donnée à la fenêtre.

Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que la fenêtre connaisse un regain d'intérêt, allant jusqu'à opposer les courants architecturaux d'Auguste Perret et de Le Corbusier. L'un de leurs principaux points de divergence est construit autour de la fenêtre, son rôle,

On situe au Moyen Âge l'invention de la fenêtre vitrée, et ce n'est qu'à cette époque (où l'on produit des vitraux pour l'architecture sacrée) que l'on est peu à peu capable de produire des plaques de verre et de les intégrer à la façade des constructions.

La fenêtre a connu des évolutions fulgurantes depuis le XIXe siècle et a provoqué d'intenses débats entre architectes.

Au XIXe siècle, elle connaît un grand renouveau avec la réflexion hygiéniste, dont les représentants soulignent l'importance de faire entrer la lumière dans les foyers. Ainsi le Paris d'Haussmann illustre la volonté de percer la façade des immeubles de fenêtres et de portes-fenêtres de grand format et d'ainsi permettre à une lumière naturelle de pénétrer les intérieurs bourgeois. Cependant, à la fin du siècle, l'avènement de l'électricité et par extension de la lumière électrique vient éclipser l'utilisation de la lumière naturelle et donc l'importance donnée à la fenêtre.

Il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que la fenêtre connaisse un regain d'intérêt, allant jusqu'à opposer les courants architecturaux d'Auguste Perret et de Le Corbusier. L'un de leurs principaux points de divergence est construit autour de la fenêtre, son rôle,

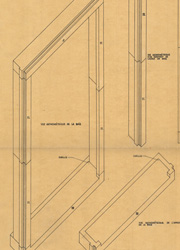

son format et sa réalisation. Auguste Perret invente dès la fin du XIXe siècle une structure innovante en architecture à partir de béton armé. Il laisse libre et visible l'ossature métallique du bâtiment, libère le mur de son rôle porteur afin de permettre une construction en hauteur où la fenêtre est nécessairement verticale. La façade peut donc être percée de fenêtres, de bow-windows et même parfois de pavés de verre. À l'inverse Le Corbusier conçoit un modèle de fenêtre longue et horizontale. Dans ses projets, le plan est libre et les murs débarrassés de leur rôle porteur, si bien qu'il est même possible d'habiller complètement la façade de verre. Par ses réalisations, il érige « l'air, l'espace, la lumière » en besoins fondamentaux et prolonge ainsi l'idée d'hygiénisme et le souci de remettre l'homme dans la nature.

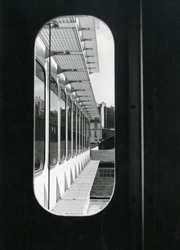

Il énonce dans la Charte d'Athènes : « Introduire le soleil est le nouveau et le plus impératif devoir de l'architecte ». Un principe qu'il avait déjà mis en application autour de 1930 avec l'introduction du pan de verre dans des réalisations telles que la Cité de refuge (Paris 13e).

Si elle est un élément déterminant de l'architecture, la fenêtre, d'un point de vue symbolique, est souvent apparentée au tableau. Elle est celle qui permet de diriger le regard vers l'extérieur et celle qui, comme le tableau, cadre et crée la perspective, comme le démontre par exemple l'architecte Jean Dubuisson dans sa villa pour André Weil à Ponpoint, à la fin des années 1960.

Il énonce dans la Charte d'Athènes : « Introduire le soleil est le nouveau et le plus impératif devoir de l'architecte ». Un principe qu'il avait déjà mis en application autour de 1930 avec l'introduction du pan de verre dans des réalisations telles que la Cité de refuge (Paris 13e).

Si elle est un élément déterminant de l'architecture, la fenêtre, d'un point de vue symbolique, est souvent apparentée au tableau. Elle est celle qui permet de diriger le regard vers l'extérieur et celle qui, comme le tableau, cadre et crée la perspective, comme le démontre par exemple l'architecte Jean Dubuisson dans sa villa pour André Weil à Ponpoint, à la fin des années 1960.

Agathe Moreaux