1989-2000

1993. Concours pour l'aménagement de Spreeinsel, Berlin

Jean-Louis Véret, architecte

La démolition du Mur le 9 novembre 1989 et plus encore le processus de la réunification allemande (1989-1990) ont montré une volonté de rapprocher les deux parties de cette ville et de former une unité cohérente ; une capitale allemande, mais aussi une métropole européenne. Dans les faits, l'organisation urbaine du territoire reste profondément marquée par le conflit Est-Ouest, avec un no man's land oscillant à travers la ville, cicatrice du mur, mais aussi par les destructions et reconstructions consécutives dues à la guerre. Une réflexion générale s'impose quant à la réhabilitation de ces témoins de l'histoire. C'est dans ce but qu'un grand nombre de concours nationaux ou internationaux virent le jour, afin de restructurer l'espace urbain dans son ensemble. Ces procédures devaient, par-delà la mise en place des projets politiques, culturels, sociaux et économiques de la ville, donner une identité visuelle digne d'une capitale européenne fière de son rayonnement architectural. On parle d'un « nouveau Berlin » qui n'a plus rien à voir avec la ville divisée qu'il avait pu être.

Le projet qui nous intéresse ici est celui de la Spreeinsel (« île de la Spree »), cette île fluviale située en plein cœur de la ville et marquée par l'architecture de l'ancienne RDA. C'est ce territoire, notamment celui situé des deux côtés de la Breite Straße, qui devait recevoir le transfert du siège du gouvernement fédéral situé jusqu'alors à Bonn. La loi fondamentale de 1948 prévoyait déjà ce changement de capitale, mais la loi de juin/juillet 1991 votée par le Deutscher Bundestag rendit enfin possible ce projet. On réhabilite alors le Reichstag avec la participation de l'architecte Normal Foster et on aménage les nouveaux ministères. Les rives de la Spree, elles, font l'objet d'un vaste aménagement gouvernemental. Pour ce faire, un concours international d'idées est lancé durant l'été 1993 par la République fédérale d'Allemagne et le Land de Berlin. Dans l'avant-propos du concours, Irmgard Schwaetzer, ministre de l'aménagement du territoire, de la construction et de l'urbanisme, déclare : « Le sujet du présent concours est l'intégration architecturale, spatiale et fonctionnelle des nouveaux bâtiments dans leur environnement ainsi que la disposition et l'aménagement d'espaces à vocation publique. »

Les participants du concours sont invités à étudier le tracé historique de la ville et ses vestiges tout en y intégrant les « impératifs d'un urbanisme contemporain ». En effet, les aménagements d'après-guerre n'avaient su rassembler avec cohérence vestiges anciens et modernité. Eberhard Diepgen, bourgmestre de Berlin, insiste quant à lui sur la mixité harmonieuse des fonctions afin de mettre en avant un centre-ville attractif, symbole de la nouvelle capitale. Ainsi, l'aménagement de la Spreeinsel ne se limite pas à la délocalisation des ministères mais prévoit également, entre autres, l'aménagement d'un centre de conférences, d'une bibliothèque municipale, et une communication renforcée avec les musées nationaux avoisinants et l'Alexanderplatz. En outre, il fallait prendre en considération les aspirations des habitants et concevoir des espaces de vie (deux crèches sont prévues), d'habitation et de plaisance (conservation des parcs et espaces verts déjà présents).

1105 dossiers de participation seront étudiés dans une première phase, dont seuls 52 seront retenus pour une deuxième session. Dans cette première procédure de sélection, les idées de conception urbaine générales sont privilégiées.

Le procès-verbal de la session du jury lors de la première phase du 13 décembre 1993 indique qu'une attention particulière a été portée aux propositions relatives à la Marx-Engels-Platz (aujourd'hui hjhjhjjhjhjhjhjddddddddddddd

Le projet qui nous intéresse ici est celui de la Spreeinsel (« île de la Spree »), cette île fluviale située en plein cœur de la ville et marquée par l'architecture de l'ancienne RDA. C'est ce territoire, notamment celui situé des deux côtés de la Breite Straße, qui devait recevoir le transfert du siège du gouvernement fédéral situé jusqu'alors à Bonn. La loi fondamentale de 1948 prévoyait déjà ce changement de capitale, mais la loi de juin/juillet 1991 votée par le Deutscher Bundestag rendit enfin possible ce projet. On réhabilite alors le Reichstag avec la participation de l'architecte Normal Foster et on aménage les nouveaux ministères. Les rives de la Spree, elles, font l'objet d'un vaste aménagement gouvernemental. Pour ce faire, un concours international d'idées est lancé durant l'été 1993 par la République fédérale d'Allemagne et le Land de Berlin. Dans l'avant-propos du concours, Irmgard Schwaetzer, ministre de l'aménagement du territoire, de la construction et de l'urbanisme, déclare : « Le sujet du présent concours est l'intégration architecturale, spatiale et fonctionnelle des nouveaux bâtiments dans leur environnement ainsi que la disposition et l'aménagement d'espaces à vocation publique. »

Les participants du concours sont invités à étudier le tracé historique de la ville et ses vestiges tout en y intégrant les « impératifs d'un urbanisme contemporain ». En effet, les aménagements d'après-guerre n'avaient su rassembler avec cohérence vestiges anciens et modernité. Eberhard Diepgen, bourgmestre de Berlin, insiste quant à lui sur la mixité harmonieuse des fonctions afin de mettre en avant un centre-ville attractif, symbole de la nouvelle capitale. Ainsi, l'aménagement de la Spreeinsel ne se limite pas à la délocalisation des ministères mais prévoit également, entre autres, l'aménagement d'un centre de conférences, d'une bibliothèque municipale, et une communication renforcée avec les musées nationaux avoisinants et l'Alexanderplatz. En outre, il fallait prendre en considération les aspirations des habitants et concevoir des espaces de vie (deux crèches sont prévues), d'habitation et de plaisance (conservation des parcs et espaces verts déjà présents).

1105 dossiers de participation seront étudiés dans une première phase, dont seuls 52 seront retenus pour une deuxième session. Dans cette première procédure de sélection, les idées de conception urbaine générales sont privilégiées.

Le procès-verbal de la session du jury lors de la première phase du 13 décembre 1993 indique qu'une attention particulière a été portée aux propositions relatives à la Marx-Engels-Platz (aujourd'hui hjhjhjjhjhjhjhjddddddddddddd

Schloßplatz), « dans l'optique du développement du centre de Berlin », et à la clôture de l'avenue Unter den Linden. Sans oublier la nécessité de tenir compte du plan de l'ancien château, dont la reconstruction fait polémique au moment du concours .

.

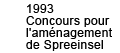

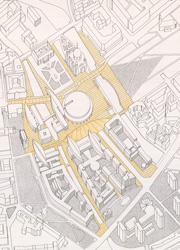

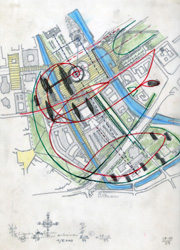

Parmi les participants se trouve l'architecte français Jean-Louis Véret (1927-2011), ancien membre de l'Atelier de Montrouge (1958-1978). Véret propose une esquisse de composition urbaine basée sur des jeux de courbes, qu'il juge aptes à « jouer en contrepoint avec la trame rigide des blocs berlinois » et à « permettre le rattrapage des différents axes existants ». On note particulièrement ses propositions concernant la réhabilitation du château et de son environnement, qu'il métamorphose en une spirale partant de l'intérieur de l'édifice et s'ouvrant en un lieu « de rencontre des hommes ». Cette spirale qui « s'ouvre vers l'infini » se développe dans tout le quartier et au-delà, depuis ce que l'architecte imagine devenir le nouveau centre de conférences. La proposition relative au débouché d'Unter den Linden sur Marx-Engels-Platz est elle aussi remarquable, avec son grand portail surmonté d'une autre structure pisciforme. L'architecte souhaite apporter là encore un nouveau regard sur le quartier, en insistant sur l'axe de vue qu'offrirait un tel édifice aux yeux des promeneurs, délimitant plus clairement la jonction. Soucieux de créer un aménagement respectueux de la structure historique de ce quartier constitué de petites unités alignées, Jean-Louis Véret prend en compte la hauteur de ces bâtiments à la hauteur des corniches dans sa conception du centre culturel médiathèque/bibliothèque. Il souhaite principalement redonner une visibilité à la Spree, afin que « la présence de la Spree soit repérable et que l'on sache la direction où elle s'écoule ». Métaphoriquement, l'eau et son écoulement sont symbolisés par des formes comparables, par analogie, à des poissons.

». On note particulièrement ses propositions concernant la réhabilitation du château et de son environnement, qu'il métamorphose en une spirale partant de l'intérieur de l'édifice et s'ouvrant en un lieu « de rencontre des hommes ». Cette spirale qui « s'ouvre vers l'infini » se développe dans tout le quartier et au-delà, depuis ce que l'architecte imagine devenir le nouveau centre de conférences. La proposition relative au débouché d'Unter den Linden sur Marx-Engels-Platz est elle aussi remarquable, avec son grand portail surmonté d'une autre structure pisciforme. L'architecte souhaite apporter là encore un nouveau regard sur le quartier, en insistant sur l'axe de vue qu'offrirait un tel édifice aux yeux des promeneurs, délimitant plus clairement la jonction. Soucieux de créer un aménagement respectueux de la structure historique de ce quartier constitué de petites unités alignées, Jean-Louis Véret prend en compte la hauteur de ces bâtiments à la hauteur des corniches dans sa conception du centre culturel médiathèque/bibliothèque. Il souhaite principalement redonner une visibilité à la Spree, afin que « la présence de la Spree soit repérable et que l'on sache la direction où elle s'écoule ». Métaphoriquement, l'eau et son écoulement sont symbolisés par des formes comparables, par analogie, à des poissons.

Cette proposition plastique et symbolique n'est pas retenue par le jury, pour qui, peut-on supposer, un tel réaménagement ne comblerait pas harmonieusement les vestiges du centre historique. De même, cette proposition ne mettait sans doute pas suffisamment l'accent sur l'élaboration « d'un cadre urbanistique d'ensemble, afin d'établir les bases directrices des futurs concours d'architecture ». L'un des plans annexés au programme du concours signale en rouge les édifices destinés à être rasés et, en jaune, les bâtiments dont la préservation est laissée à l'appréciation des participants : « le problème n'était pas tant de construire de nouveaux immeubles aptes à accueillir les organes gouvernementaux que de parvenir à agrandir, remettre en état, restructurer et réinterpréter les locaux dans des délais extrêmement brefs et en satisfaisant à des exigences parfois démesurées

». L'un des plans annexés au programme du concours signale en rouge les édifices destinés à être rasés et, en jaune, les bâtiments dont la préservation est laissée à l'appréciation des participants : « le problème n'était pas tant de construire de nouveaux immeubles aptes à accueillir les organes gouvernementaux que de parvenir à agrandir, remettre en état, restructurer et réinterpréter les locaux dans des délais extrêmement brefs et en satisfaisant à des exigences parfois démesurées . » Dans ce sens, le Palais de la République devait en grande partie être mis à nu avant d'être associé au futur aménagement.

. » Dans ce sens, le Palais de la République devait en grande partie être mis à nu avant d'être associé au futur aménagement.

Mais c'est la volonté de détruire les marqueurs spatiaux des anciens régimes qui semble définir le plan d'aménangement de la Spreeinsel. « Les questions mémorielles deviennent également un enjeu crucial : la question est de savoir quel récit l'Allemagne réunifiée veut faire de son propre passé dans la matérialité de sa nouvelle capitale . » Pour Margaret Manale, le choix des monuments à construire ou détruire donne l'image « d'un passé criminel dont la seule évocation permet de mieux célébrer un présent vertueux

. » Pour Margaret Manale, le choix des monuments à construire ou détruire donne l'image « d'un passé criminel dont la seule évocation permet de mieux célébrer un présent vertueux ». Aujourd'hui, on peut admirer, à quelques centaines de mètres de là, le Band des Bundes, qui matérialise symboliquement le lien entre les deux rives de la Spree autrefois séparées par le Mur d'avant 1989.

». Aujourd'hui, on peut admirer, à quelques centaines de mètres de là, le Band des Bundes, qui matérialise symboliquement le lien entre les deux rives de la Spree autrefois séparées par le Mur d'avant 1989.

Parmi les participants se trouve l'architecte français Jean-Louis Véret (1927-2011), ancien membre de l'Atelier de Montrouge (1958-1978). Véret propose une esquisse de composition urbaine basée sur des jeux de courbes, qu'il juge aptes à « jouer en contrepoint avec la trame rigide des blocs berlinois » et à « permettre le rattrapage des différents axes existants

Cette proposition plastique et symbolique n'est pas retenue par le jury, pour qui, peut-on supposer, un tel réaménagement ne comblerait pas harmonieusement les vestiges du centre historique. De même, cette proposition ne mettait sans doute pas suffisamment l'accent sur l'élaboration « d'un cadre urbanistique d'ensemble, afin d'établir les bases directrices des futurs concours d'architecture

Mais c'est la volonté de détruire les marqueurs spatiaux des anciens régimes qui semble définir le plan d'aménangement de la Spreeinsel. « Les questions mémorielles deviennent également un enjeu crucial : la question est de savoir quel récit l'Allemagne réunifiée veut faire de son propre passé dans la matérialité de sa nouvelle capitale

Salima Bouabib et Cécilia Nicli